Voglio ringraziare l’Associazione LUX in FABULA per gli splendidi video realizzati!

Avendo ricevuto anche delle indicazioni dall’Associazione Lux in Fabula allego il link di un sito sul bradisismo flegreo: http://www.bradisismoflegreo.it/

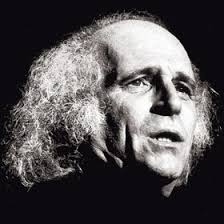

E’ stato naturale che, nell’organizzare “La prima cosa bella- Esordi d’autore” a Pozzuoli io abbia pensato a Giuseppe. Non è stato così semplice rintracciarlo. Ero invece convinto che lo fosse perché avevo dei punti di riferimento che consideravo “sicuri”(dei parenti che erano anche amici miei – vedi link http://www.maddaluno.eu/?p=406ed alcune altre persone che abitavano al Rione “Olivetti”); invece dopo una serie di verifiche a vuoto ero al punto di prima, cioè quasi “zero”. Tornando, però, a casa una sera (credo fosse il 29 dicembre dello scorso anno), incontro Enzo Aulitto, con il quale ho un’antica e solida amicizia: gli dissi che ero alla ricerca di Gaudino e lui mi fornì un numero di cellulare, pur non essendo certo che fosse ancora attivo ed appartenesse a Giuseppe. Non volevo essere invasivo ed inviai a quel numero un messaggio chiedendo di poterlo contattare. “Ciao sono Beppe Gaudino aspetto una tua chiamata” 30/12/2013 09.16.22 – una risposta sollecita e piena di evidente disponibilità. Nel giro di pochi minuti abbiamo poi affrontato i temi che ci interessavano (gli esordi, le passioni, le prospettive) e fermato la data dell’evento nel primo giorno di primavera, il 21 marzo, come sempre un venerdì, alle ore 17.30. e, poi, con gli auguri per il nuovo anno che stava arrivando ci siamo detti che non c’era furia per i “particolari” e che ci saremmo presto risentiti. Lo abbiamo fatto un paio di volte per telefono e con Skype per affinare le tematiche da trattare; mi ha inviato ampi materiali ed in particolare un curriculum molto articolato ed alcuni filmati. Poiché l’iniziativa tratta degli esordi nei dialoghi telfonici ci siamo voluti soffermare su questi, sapendo peraltro che il percorso produttivo e realizzativo del suo primo lungometraggio (“Giro di lune…”) è stato lungo e faticoso. Molta parte della produzione iniziale è stata intimamente legata alla terra flegrea da cui entrambi originiamo ed in essa si inseriscono le ragioni della scelta di temi classici e storici e quelli del “mito” mescolata alla profonda volontà che si eviti l’oblio sia di vicende arcaiche sia della storia più recente soprattutto quella relativa alla “diaspora” del Rione Terra dopo gli eventi del 1970 ( vedi articoli sullo stesso tema – corredati da video – e da me scritti il 9 giugno http://www.politicsblog.it/?p=350 ed il 10 giugno u.s. http://www.politicsblog.it/?p=361) . Oltre a “Giro di lune…” di cui abbiamo parlato (http://www.maddaluno.eu/?p=406) il 22 luglio, grande successo è arriso al film “Calcinacci” premiato in vari Festival e vincitore di un premio di prima grandezza a Cinema Giovani di Torino nel 1990; “Calcinacci” recupera altre storie del “dopo bradisisma” del “dopo diaspora” dell’”abbandono” cui il Rione Terra è stato fatto segno per oltre venti anni. A Pozzuoli questi due film (insieme ad altri suoi che trattano questi temi) sono stati spesso proiettati, anche se Beppe comunque – e giustamente – rileva che non sono molti, al di fuori delle cerchie “colte” , i puteolani ad averli realmente visti. I temi trattati partono da una visione locale ma vanno a “pescare” nelle fondamenta archetipiche della Storia di Dicearchia (il nome che i profughi da Samo diedero più di due millenni e mezzo fa alla terra che poi i Romani chiamarono Puteoli e che oggi si chiama Pozzuoli) e si collegano alle “diaspore” antiche e recenti cui la Storia non ci ha mai purtroppo negato di dover assistere. “Giro di lune…” è un film ricchissimo di rimandi mitologici e storici; c’è la Sibilla Cumana, Agrippina e Nerone, Artema e Gennaro, protomartiri, Maria puteolana, guerriera citata da Petrarca, detta anche “la Pazza”. E c’è la storia di una famiglia di pescatori, i Gioia, che ci ricorda lontanamente i Malavoglia (soprattutto il ruolo e la funzione delle donne), che si trovano a subire il dramma del bradisismo sia sulla terra che sul mare all’inizio degli anni Settanta, poco prima e durante la fase dello sgombero “forzato” di cui parla anche Enzo Neri nell’articolo sul Duomo di Pozzuoli pubblicato il 25 luglio u.s. (http://www.maddaluno.eu/?p=433).

Ad ogni modo mi dispiacerebbe dover ripresentare gli stessi film ad un pubblico che forse li ha già veduti. E con Beppe condividiamo questa perplessità, anche se lui mi chiede di organizzare una sua personale più in là dove far vedere tutto quanto possibile. Lui intanto mi ha inviato anche un film più recente del quale parlerò diffusamente in altro post, “Per questi stretti morire” del 2010, e decidiamo di puntare esclusivamente su questo per il 21 marzo. Nei colloqui telefonici intanto ci soffermiamo sui nostri “amori”, sulle passioni che ci hanno fatto crescere e Beppe accenna a Rossellini, a Pasolini e ad Amelio con cui ha più volte lavorato ed al quale ha dedicato nel 1992 anche un documentarioritratto dal titolo “Joannis Amelii animula vagula blandula” girato sul set del film “Il ladro di bambini” dove Gaudino ha agito da scenografo (“La scenografia – dice Beppe – è una forma di narrazione diretta” ed è uno dei suoi principali ed irrinunciabili punti fermi per il suo lavoro). A questi autori italiani egli si ispira in particolare per lo “sguardo etico” che rivolgono verso la realtà. Fra gli autori stranieri aggiunge Elia Kazan e John Cassavetes, oltre ad Andrei Tarkovskij ed il suo “Andrei Rublev” che a me ricorda peraltro le origini culturali di Gaudino, legate sommamente al mondo dell’Arte (il Diploma all’Accademia di Belle Arti e la predilezione per la Scenografia, di cui si diceva appena più sopra). Guardando il film di cui parlerò nel prossimo post ho aggiunto anche altri grandi autori contemporanei che sono, a mio parere, riferibili allo stile di Giuseppe Mario Gaudino.